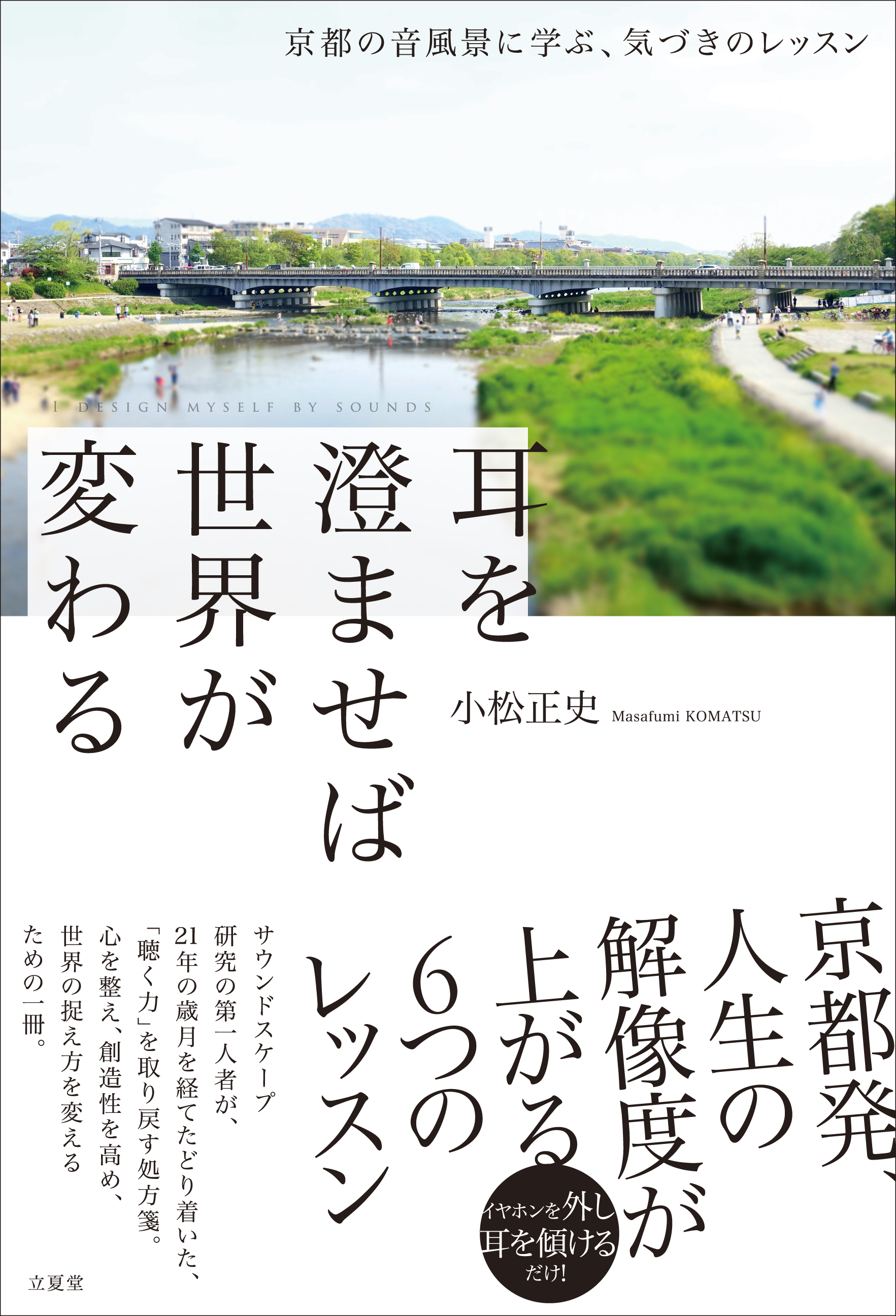

耳を澄ませば世界が変わる~京都の音風景に学ぶ、気づきのレッスン~

著:小松正史

21年の研究と実践が明かす、「聴く力」を取り戻す6つのレッスン

あなたは今、「生きた響き」を聴いていますか? 情報とノイズの洪水で、世界がぼやけていませんか?

本書は、サウンドスケープ研究の第一人者である著者による、静かなる実践の書です。京都を舞台に「音」に秘められた力を探求し続ける著者が、21年の歳月を経てたどり着いた、「身の回りの音を聴く」ことで感性を磨き、世界の見方を変える方法を提案します。

疲れた心を整え、創造性を高め、人生の解像度を上げる一冊です。

- 特集ページ では京都の音風景などを聴くことができます。

■こんな方へ

- 情報疲れを感じている

- 新しい視点やインスピレーションの源を探している

- マインドフルネスや瞑想に興味があるが続かなかった

- 京都の文化や音風景に興味がある

■本書の特徴

風にそよぐ葉擦れの音、遠くに響くお寺の鐘の音、会話が織りなす街のざわめき――。 そんな、何気ない日常の中にまじりあう音に耳を傾けることはありますか?

スマートフォンから流れる音楽、鳴り止まない通知音、街の喧騒。気づかぬうちに、私たちの感覚はすり減り続けています。感性は知らず知らずに鈍り、人生の解像度も下がってしまいます。

2004年に発刊されたサウンドスケープ研究の概要や実践法を紹介した『音ってすごいね。―もう一つのサウンドスケープ』(晃洋書房)をベースに、21年後の新しい視点と、「特別レッスン」を加筆。音の冒険家でもある著者による過去から現在をつなぐ冒険の記録であり、世界と自分の向き合い方を見直すヒント集です。

日常の音に耳を傾けることで、自分の耳と意識をチューニングし、世界の見方を変え、「聴く力」を取り戻す方法を紹介します。音の聴き方が変われば、意識が変わり、心や感覚も自然と整っていくことでしょう。

周りの音に耳を傾けながらページをめくるたび、あなたを取り巻く世界の響きが変わり、「人生の解像度が上がる」体験ができるはずです。 さあ、この本を片手に、音を「聴く」冒険にいっしょに出かけましょう!

「この本があなたに届けたいのは、見えない音の支配から自らを取り戻し、世界の本来の響きに触れ直すための、ささやかながらも決定的な処方箋。すなわち、「気づき」のレッスンです。 特別な能力はいりません。イヤホンを外し、ほんの少し耳を澄ます意識だけ。本書では、古(いにしえ)の音と現代の音が交錯する京都を舞台に、音の感覚を段階的に開いていく具体的なレッスンを用意しました。 ページをめくるごとに、あなたの耳は、世界の響きを新たな解像度で捉え始めるでしょう。」( 「プロローグ」より)

■耳を開く6つのステップ

- 周囲の音を聴き、その変化に気づく

- 音の質感を味わう

- 聴こえ方がどう変わるかを体感する

- 音の中に潜む歴史を想像する

- 音の意味を解読する

- 複雑な音風景により深く入り込む

■体験者の声

- 目を閉じて音に集中するだけで、こんなにも心が落ち着き、頭がクリアになるなんて。

- 知覚の扉を開く、極めてユニークで知的な冒険です。

- 「聴く意識」そのものを鍛えることが、これからの人生を瑞々しく保つ鍵なのだと感じました。

- 日常のすべてがインスピレーションの源に変わる感覚です。

- 「聴く」という行為が、これほどまでに「生きている実感」に直結するとは。

【目次】

第一章 音の原風景

- 原風景

- かそけき音

- サウンドツーリズム

- 循環する魂、音のワークショップ

- 【21年後の音風景】 魂の基準音

第二章 京の音

- 京のまち、音の考現学

- 京都音風景・路上観察隊

- サウンドデサイン のおもしろさ

- 大通り交差点、錯乱状態のサイン音

- 環境が育てる耳

- 環境音の記録プロジェクト

- 坐って歩いて走って聴く、鴨川の音

- 【21年後の音風景】二〇二五年、京の音を聴く

第三章. 大学の音

- 一斉に、着信音!

- おとのちずづくり

- 鳴き龍あそび

- 想像力の源、音喩

- 【21年後の音風景】教室から始まった、静かなる音革命

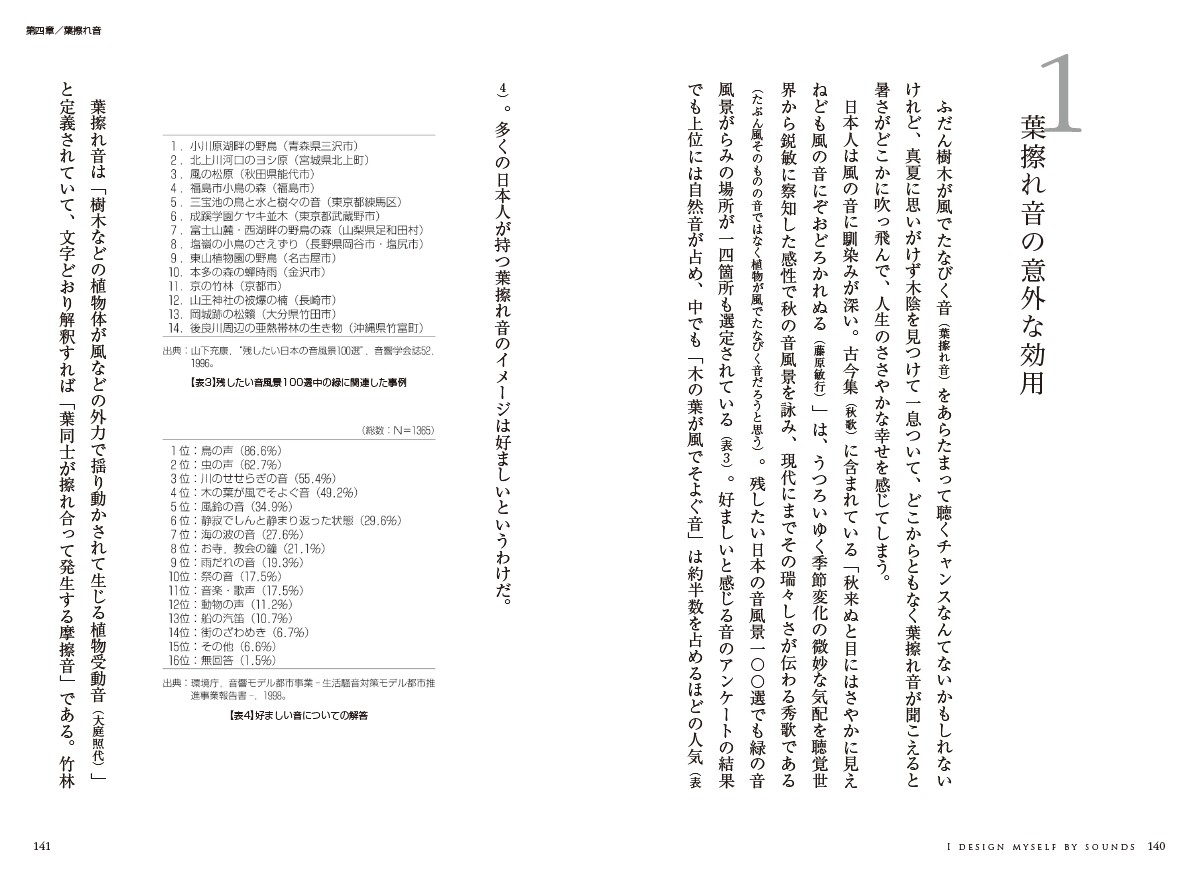

第四章. 葉擦れ音

- 葉擦れ音の意外な効用

- 目で聞く音、耳で見る映像

- 録音秘技

- 聴くことの危うさ

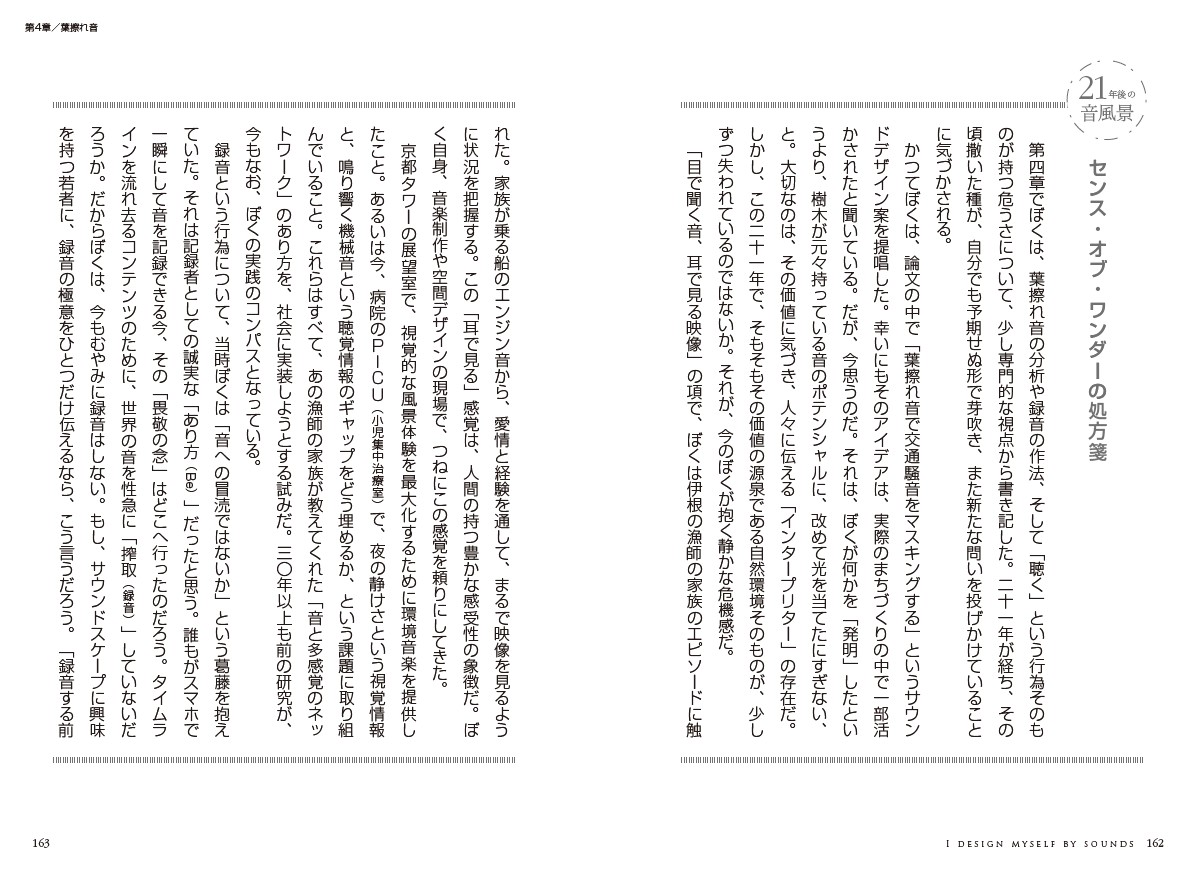

- 【21年後の音風景】センス・オブ・ワンダーの処方箋

第五章. まほう使い

- 大きな耳

- スローライフな音世界

- 音の宇宙を漂う困難

- ぼくのなか の〈ナニモノ〉か

- 機械を捨て、まちへ出よう

- 【21年後の音風景】あなたの魂の響かせ方

第六章. 表現へ

- 即興的表現法

- 錬金術としての環境音CD制作

- 映像音楽制作のカラクリ

- I design myself.

- 文章作成上達法

- 身体という感覚レセプター

- 音楽することの意味

- 【21年後の音風景】表現の衝動、身体という真実

「世界を変える」ための特別レッスン

- レッスン① まちの音の「グラデーション」を発見する

- レッスン② 音の「テクスチャー」を採集する

- レッスン③ 音の「ながら聴き」くらべ

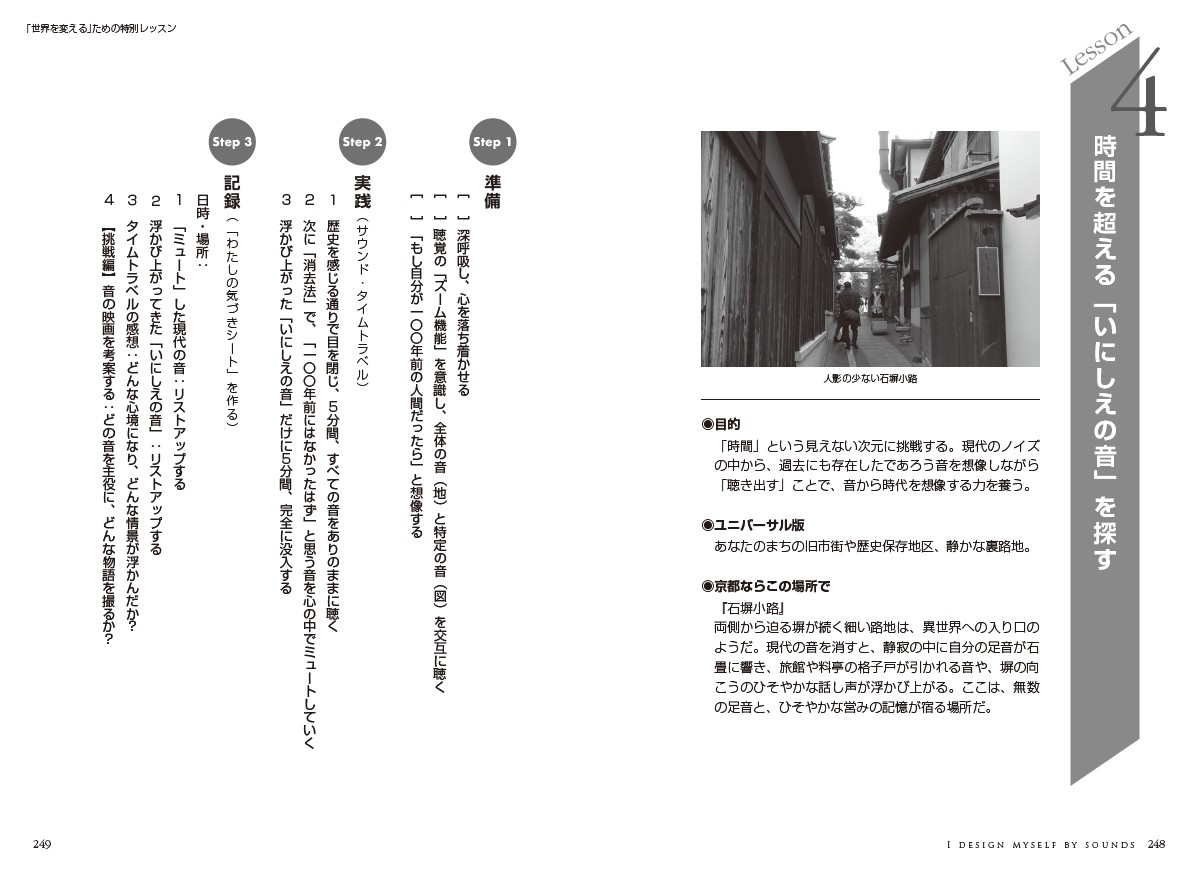

- レッスン④ 時間を超える「いにしえの音」を探す

- レッスン⑤ まちの「おしゃべり」を解読する

- レッスン⑥ 森の「ささやき」に没入する〜マインドフル・リスニング

【著者】

小松 正史(こまつ・まさふみ)

作曲家、ピアニスト、博士(工学)。 1971年、京都府宮津市生まれ。明治大学農学部(農業土木・緑地学専修)卒業。明治大学大学院農学研究科博士前期課程(農業経済学専攻)修了。京都市立芸術大学大学院音楽研究科修士課程(作曲専攻)修了。大阪大学大学院工学研究科博士後期課程(環境工学専攻)修了。博士(工学)。 文理芸にまたがる多様な学びを「音」を軸に統合し、教育(音育)・研究(音学)・表現(音創)の3領域を掛け合わせた独自の活動を展開している。 作曲家として数多くの映像作品の音楽を手がける一方、即興演奏を得意とするピアニストとしても活動。また、音響心理学とサウンドスケープ論を専門とし、京都タワー・京都丹後鉄道・耳原総合病院といった公共空間の音をデザインする。それぞれの場所に最適な「環境音楽」を制作・提供し、心地よい空間作りに貢献している。 さらに、聴覚や身体感覚を研ぎ澄ませる独自の教育メソッド「耳トレ!」は多くの支持を集め、全国各地でワークショップを実践。2021年からは音声配信(ポッドキャスト)も行っている。 2025年現在、京都精華大学メディア表現学部教授。

【体験者の声(詳細)】

情報量の多さに日々圧倒されていましたが、レッスンを受けて、意識的に「何もしない時間(無の時間)」を作ることの大切さに気づきました。ただ目を閉じて音に集中するだけで、こんなにも心が落ち着き、頭がクリアになるなんて。都会の喧騒の中にいても、自分の中に静かな場所を見つけられるようになりました。(40代・女性)

正直に言うと、最初は「音を聴くだけでしょう?」と半信半疑でした。しかし、音が空間に溶けて消えていく、その瞬間の感覚を体験した時、鳥肌が立ちました。これは単なるリラックス法ではない、知覚の扉を開く、極めてユニークで知的な冒険です。世界はこんなにも豊かな音で満ち溢れていたのかと、新鮮な驚きでいっぱいです。(50代・男性)

最近、テレビの音量を上げがちなのが気になり参加しました。「耳トレは脳トレ」ですね。聴力という機能だけでなく、音を「聴く意識」そのものを鍛えることが、これからの人生を瑞々しく保つ鍵なのだと感じました。諦めかけていた老化現象に、前向きに向き合う勇気をもらいました。(60代・女性)

普段、見えているようで「見えていない」ものがあるように、聴こえているようで「聴こえていない」音のディテールが世界には無数にある。その事実に改めて気づかされ、感謝の念が湧きました。日常のすべてがインスピレーションの源に変わる感覚です。自分の創作活動にとって、一生ものの財産となる体験でした。(20代・男性)

このレッスンは、耳の良し悪しを問うものではありませんでした。音を手がかりに、自分の内側にある「在り方(Be)」の部分を静かに見つめる時間が尊いです。そう理解した時、心が深く満たされるのを感じました。「聴く」という行為が、これほどまでに「生きている実感」に直結するとは。感動的な体験でした。(40代・女性)

子育ても一段落し、時間に余裕ができた今、何か新しい趣味でも、と思っていましたが、遠くに出かける必要はありませんでした。ただ耳を澄ますだけで、見慣れたはずの日常が、こんなにも新鮮で面白いものだったとは! これからの人生の楽しみ方が、足元から見つかった気分です。(60代・女性)

これまで仕事一筋で、自分の感覚など二の次で生きてきました。レッスンで初めて「音で心の中を見る」という体験をし、どれだけ自分が無感覚になっていたかに気づき、涙が出ました。失っていたものを取り戻す、人生の後半で出会えて本当に良かったです。(50代・男性)

毎日の散歩が、ただの運動から「音を探す冒険」に変わりました。同じ道を歩いていても、夫は鳥の声を、私は風の音を気づきました。「今日はこんな音がしたね」と話す時間が増え、夫婦の新しい対話が生まれました。二人でできる、最高の趣味を見つけました。(60代・女性)

テレビやネットの情報に触れないと落ち着かない「情報中毒」のような状態でした。この本に書かれている「聴く」実践は、デジタルデトックスそのものです。騒音の中から美しい音を探すうちに、情報に振り回されていた自分軸を取り戻せたように感じます。(50代・男性)